1.DXに関するトップメッセージ

【DXに取り組む背景】

株式会社ロジックスサービス(以下、当社)は、これまで構内物流事業、BPO事業(総務経理代行業務、給与計算、バックオフィス、広報)及びレンタル物置事業などを全国展開してまいりました。

近年、外部環境の変化により、BPO業界と地方の中小企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が急務となっています。特に、デジタル技術ではChatGPTやGeminiをはじめとした生成AIがここ数年で発達してきております。その発達速度は凄まじく、生成AIを使う会社と使わない会社では、これから先、大きな差が生まれることでしょう。またロボティクスプロセスオートメーション(RPA)の技術革新は、業務の自動化とコスト削減を実現し、競争力を強化する重要な手段となっています。

一方、地方の中小企業においても、DXの重要性が高まっています。地方の人口減少や高齢化により、人材確保が難しくなる中、デジタル技術の活用が生産性向上の鍵となります。特に、クラウドコンピューティングやIoT(モノのインターネット)の導入により、業務効率の向上と新たなビジネスチャンスの創出が期待されています。このように、BPO業界と地方の中小企業は、デジタル技術を活用し、変化する外部環境に適応していくことが求められています。

これらの外部環境の変化は、主にアウトソーシングを担う当社にとって大きなプラス要因と感じております。

【社長が目指すビジネスモデル】

外部環境を認識したうえで、当社はこのデジタル技術の変化を、お客様の業務を深く理解している強みを生かし、生成AIやRPAを含む最新のデジタル技術と、お客様からお預かりするデータを積極的に活用することで、お客様の業務プロセスをさらに高度化・効率化できる大きな機会と捉えます。

生成AIは、業務効率を劇的に向上させる可能性を秘めており、データ分析、顧客対応、業務効率化など多岐にわたり、業務全体の最適化を図ることが可能です。またPRAを活用することにより、業務の自動化とコスト削減の実現が期待できるでしょう。以前から展開していたBPO事業とうまく組み合わせることで、当社のみならずお客様の社内でどのようにDX化できるかのアドバイスも行うことで、中小企業のDX化の推進にも繋がると考えております。

次に、目指すべきビジネスモデルとしては、地域密着型のサービス提供が挙げられます。地方の中小企業の特性を活かし、地域のニーズに応じたソリューションを提供することで、競争力を強化します。例えば、商工会議所や自治体との連携を深め、地域経済の活性化に寄与する取り組みを進めることが重要だと考えています。弊社のDX取り組み事例やノウハウを活かし、地方のDX化を推進するサービスを展開していきます。

またデジタル技術を業務に落とし込むにはデジタル人材育成も欠かせません。総合職全員が専門エキスパートになるように、経済産業省推進資格ITコーディネータの資格取得やITパスポート試験合格を全社的に推進し有資格者を増やすこと、月1回のDX改善事例報告会や社内勉強会も進めて参ります。お客様のお声を受け止める営業や現場作業部門は、今まで通りアナログで手間をかけてお客様と真摯に向き合います。

このような取り組みにより、外部環境の変化に柔軟に対応しつつ、持続可能な成長を実現してまいります。

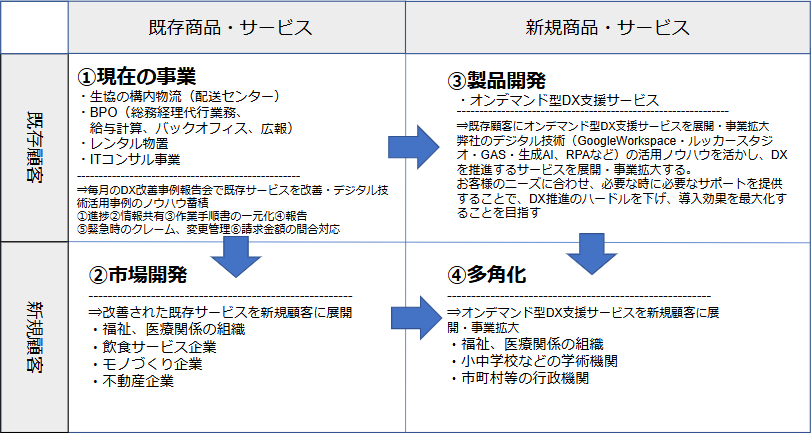

2. 成長マトリクス

当社の成長マトリクスは以下の通りです。

第一に、①現在の事業を毎月のDX改善事例報告会でデジタル技術を利用し改善・ノウハウ蓄積していきます。

次に、②改善されたサービスを新市場に広げていきます。

さらに、③現在のお客様に対して弊社のデジタル技術の活用ノウハウを活かし、DXを推進するサービスにつなげるオンデマンド型DX支援サービスを展開・事業拡大します。

最後に、④オンデマンド型DX支援サービスを商工会議所や自治体などと連携し、新規のお客様に対して展開・事業拡大していきます。

3.経営理念・経営ビジョン

【経営理念】

私たちはお客様によろこばれる

仕事を通じて社会に貢献し、

あわせて、全員が成長する経営を行います。

【経営ビジョン】

当社はルールを徹底し、PDCAをまわし、コミュニケーションを促進することにより、いつでもお客様のために思考し実行できる社員を育成します。また、デジタル技術を駆使することによって、迅速さ、正確さ、細やかさ、柔軟さを圧倒的に向上させ、お客様には主力業務に集中していただける環境を提供できるようになりたいと考えています。

そして、DXサポート業界で最も迅速で、正確、安全かつ柔軟に対応できる企業になります。

これらの能力をもった若い人が希望をもって活躍できる場を提供し、東北でも輝き、この会社に入りたいと思ってもらえる元気な会社であることを目指してまいります。

4.DX戦略

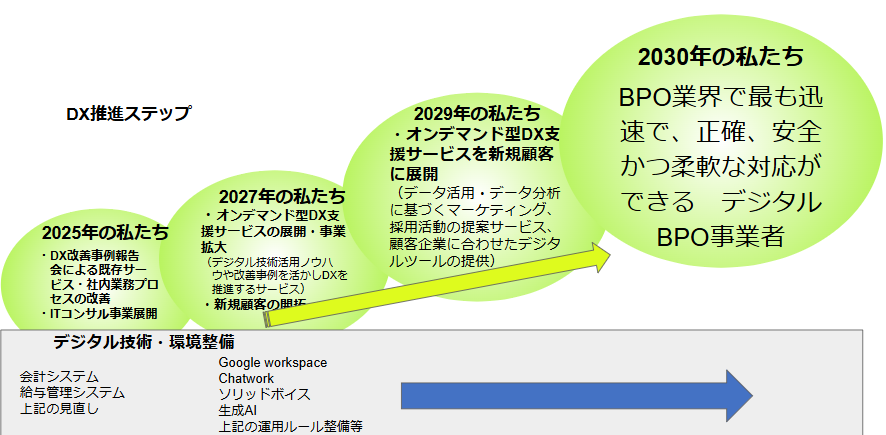

DX推進ステップ

経営ビジョンの達成のために、これまで展開してきた構内物流事業、BPO事業及びレンタル物置事業のサービス内容及び業務プロセスをデジタル技術を活用し改善を行い、毎月のDX改善事例報告会で共有します。そのデジタル技術活用ノウハウや改善事例を活かした、DXを推進するオンデマンド型DX支援サービスを5年後までに事業拡大します。

そのために、下記のようなステップで、デジタル化やデータ活用、社内変革を推進し、毎年売上の1%をDX推進のために投資します。

DX戦略

経営ビジョンの達成のために、BPO業界で最も高い生産性および品質のサービスを提供する会社になります。

そのため以下のDX推進に取り組みます。

【戦略①迅速】

◆BPO受託による業務をデジタルツールを活用し、無駄取りを行い生産性を向上

・これまではGoogleWorkspaceを中心に活用し業務の無駄取りを行い、BIツールによる生産性可視化に取り組んできました。しかし、改善効果を定量的に測定できていなかった点が課題でした。今後は、従来の取り組みを継続しつつ、社内全体で生成AIを積極的に活用することで、コンテンツ作成やデータ分析を強化し、生産性向上を加速させます。同時に、生成AIによる効果測定の精度向上にも取り組み、具体的な数値で改善効果および生産性の向上を明確化していきます。

これにより、迅速なサービスの展開をより加速させていきます。

【戦略②正確】

◆デジタルツールによるミスの最小限化

・人的ミスが発生した場合、「なぜミスが発生したのか、次に同じミスが発生しないためにどうすれば良いか」といった振り返りを行っていましたが、デジタルツールを活用することによりミスの最小限化を目指します。

具体的には、プログラミングツールやRPAを活用し、定型的な事務処理やデータ入力作業を自動化し、人為的ミスを削減していきます。また生成AIを活用し、これまでのミスの原因をデータから定性的・定量的に分析を行うことで、どこでミスが起こりやすいかをワークフロー等で可視化し、再発防止に努めます。

当社ではデジタルツールを積極的に活用し、人為的ミスを最小限に抑え、正確性の向上を実現するとともに、顧客満足度の向上を図ります。

【戦略③安全】

◆情報共有・環境整備・セキュリティ強化

・当社は安全に作業を行うため、情報共有・安全な社内環境の構築・強固なセキュリティ体制が不可欠と認識しております。情報共有はデータをクラウドに保管したり、チャットツールを使ったりすることで共有しやすい環境を整えます。環境整備に関しては、アナログ・デジタル両方を整理整頓し、安全な社内環境の構築を進めていきます。セキュリティ体制に関しては、現体制を見直し、インシデントが発生した場合の対応体制の強化やセキュリティ教育の実施等を行い、全社でセキュリティ体制を強化していきます。

【戦略④柔軟】

◆個人スキルを明確にして属人化を防ぎ、サービスの均一化を図る

・これまでは、だれがどの業務ができるか、そのスキルを明確にし属人化を防ぐ取り組みを行ってきました。今後はさらに一歩進め、誰が担当しても質の高いサービスを均一に提供できる体制を強化をしていきます。具体的には、マニュアルを全面的に見直し、誰でも理解しやすい内容に再構築することで、業務の標準化を促進します。さらに、生成AIを活用することで、業務の効率化を図るだけでなく、従業員の苦手分野をサポートし、スキルアップを促進することで、サービス品質の均一化を目指します。

加えて、デジタル技術を活用できる人材を育成し、ITツールの活用スキルを数値化することで、個々の能力を可視化します。例えば生成AIやマーケティングツールを活用し、データ分析を行える人材を育成します。また、お客様のDX推進を支援するビジネスアーキテクトを増員することで、より質の高いサービスを提供できる体制を強化します。

これらの取り組みを通じて、属人化を解消し、お客様に常に高品質で均一なサービスを提供できるよう努めてまいります。

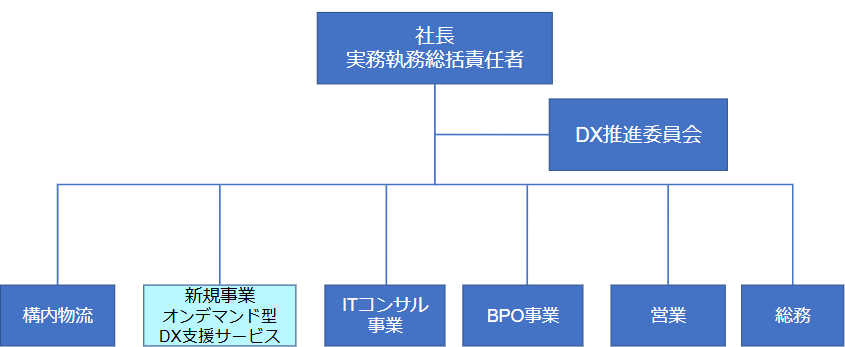

5.体制・人材育成

当社にDX推進委員会を設置し、DX実務執行総括責任者(社長)を中心としてDX専任担当者を配置し、各部門長を構成員としてDXを推進します。定着した後は、専任担当者から各担当部署に横展開し、デジタル技術を使ったお客様への素早く安心で安全で快適なサービス提供及びデジタル人材の育成及び資産管理を実施します。

基本的なデジタル育成の方針は、経済産業省推進資格ITコーディネータの資格取得やITパスポート試験合格を促進し有資格を増やすこと、社内勉強会を行い、デジタル技術活用人材を増やすこととし、より高度な専門知識やスキルを習得できる機会を提供します。

6.デジタル技術、環境整備

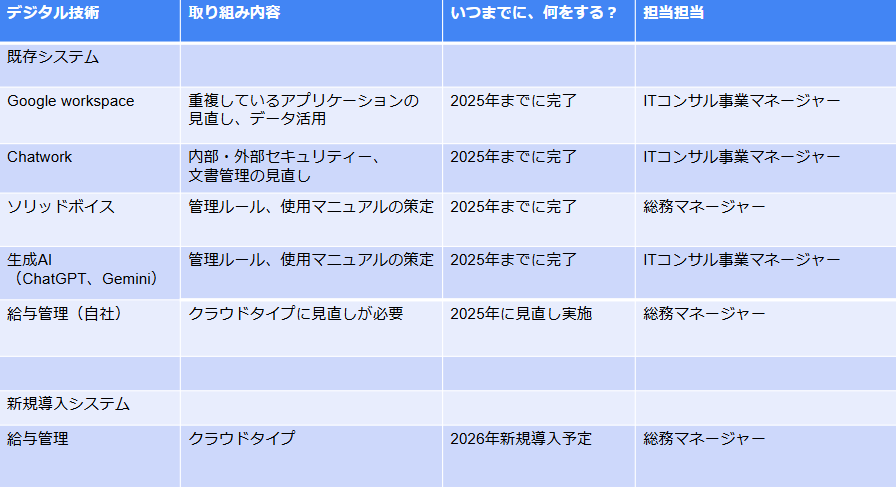

当社は、DX推進のために下表のデジタル技術の導入や環境整備に取り組みます。

7.数値目標(KPI)

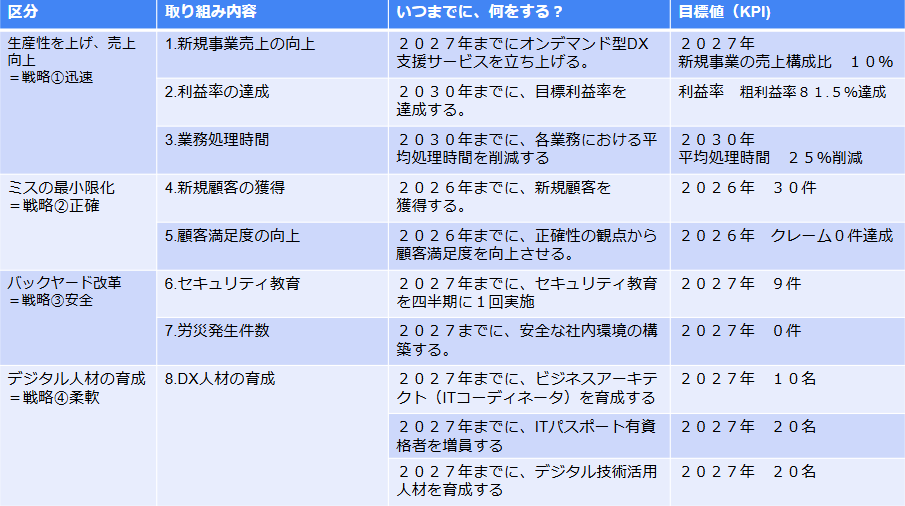

当社は、DX推進の達成状況を測る指標として下記を定めます。

年2回(4月、10月)実行計画アセスメントを行ったうえで、その結果を反映し各チームで実行計画を見直し、月1回評価を行いながら実行計画目標を達成するように工夫していきます。